Pataxós

ARTIGO

Povo seminômade do tronco Macro-Jê que resistiu à dominação europeia, conhecido por seus costumes sociais e pelo tradicional ritual do Awê.

andavam em pequenos grupos e foram um dos últimos povos a serem dominados pelos portugueses, após constantes ataques e fugas para o interior das matas. Desses ataques, resultaram uma drástica diminuição de seu contingente e sua desarticulação social.

Quanto à forma física dos Pataxós, recorremos ao príncipe Maximiliano Wied-Neuwied, que afirma: “com esses selvagens não têm nenhuma aparência extraordinária, não são nem pintados nem desfigurados: alguns são baixos, a maioria é de estatura mediana, um tanto delgados, de caras largas e ossudas, e feições grosseiras.”

Ainda de acordo com Maximiliano, os Pataxós haviam se aliado aos Maxacalis contra os Ymborés e tratavam como escravos os prisioneiros, tentando até vendê-los. Ao que parece, os Pataxós demoraram a aceitar a presença do homem branco em suas terras, pois eram, segundo Maximiliano, “(...) os mais desconfiados e reservados, o olhar é sempre frio e carrancudo, sendo muito raro permitirem que os filhos se criem entre os brancos, como as outras tribos fazem prontamente.”

Meios de Sobrevivência

Os Pataxós viviam da caça e da coleta. Não há registros sobre frutos e raízes preferidos, porém o ambiente pode nos fornecer algumas informações sobre essas preferências, que deveriam incluir: palmito, coco licuri, cará-do-mato, maracujá, sapoti etc. Tal qual os botocudos, também consumiam larvas existentes no interior das árvores. Eram ótimos caçadores, e o animal predileto para alimentação era o macaco. Para a caça, utilizavam arcos, flechas e armadilhas para animais maiores. Quanto à pesca, não lhe davam muita importância. A responsabilidade de preparar a comida ficava a cargo das mulheres. A carne era desidratada utilizando-se do sistema de moqueamento.

Utensílios, Indumentária e Artefatos

Quanto aos tipos de moradias adotados pelos Pataxós, há divergência nos relatos. Para alguns cronistas, eles se organizavam em aldeias e cabanas; para outros, construíam apenas abrigos com galhos de árvores fincados ao chão e amarrados no centro. Outros afirmam, ainda, que os Pataxós acampavam sob as árvores e acendiam uma fogueira junto a cada grupo familiar. As diferentes versões podem ser explicadas pelo grau de contato em que se encontravam os grupos analisados.

Tanto os homens quanto as mulheres andavam nus. Os homens escondiam apenas o prepúcio, amarrando-o com um segmento de cipó. O aumento do contato com os colonizadores foi introduzindo determinadas peças, que, para eles, não representavam propriamente roupas, mas uma forma de prestígio. Os cabelos eram soltos, cortados à altura do pescoço e da testa. Costumavam usá-los também raspados, deixando um pouco na parte anterior e posterior. Tal como os Ymborés, utilizavam adereços nos lábios inferiores e orelhas. Porém, diferiam daqueles quanto à forma e ao tamanho, pois introduziam pequenos talos de bambu.

Pintavam o corpo com traços geométricos, nas cores negra e vermelha, cujas tintas eram produzidas com frutos, resinas de árvores ou óleos animais e vegetais. Quanto à utilização de colares e plumagens, não há qualquer referência. Há indícios de que usavam pequenos sacos feitos de embira, pendurados pelo pescoço, onde, depois do contato, também guardavam as facas adquiridas.

A quantidade de manufaturados e utensílios era pequena. Tem-se notícia apenas dos sacos de embira e dos arcos e flechas. Possivelmente, também não utilizavam cerâmica.

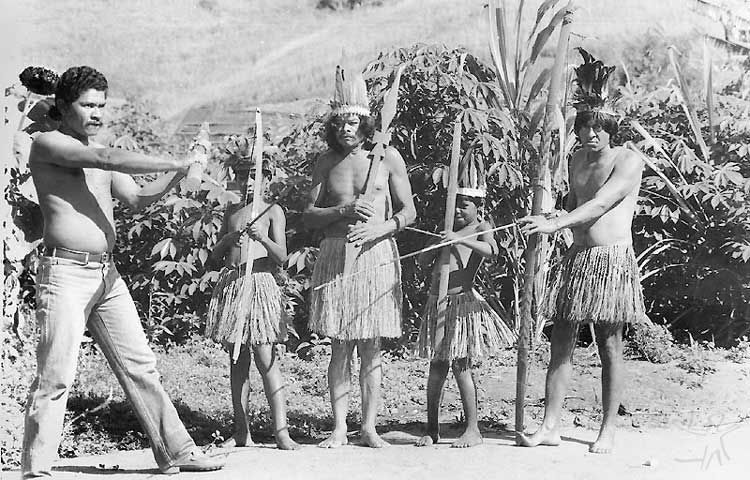

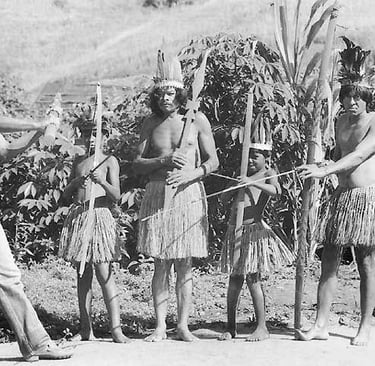

Os arcos eram feitos de pau-d’arco ou palmeira ayri, e um dos maiores media aproximadamente 2,55 m. As flechas provavelmente seguiam o mesmo modelo dos Ymborés, ou seja: uma de ponta côncava, que favorece o sangramento; outra dentada, que dilacera a parte atingida; e a última, com uma espécie de roseta na ponta, que atordoa pelo choque. Os Pataxós costumavam enfeitar suas flechas com penas de araras, mutuns e outras aves. A haste era confeccionada com ubá ou taquaraçu.

Aspectos Cotidianos e Organização Social

Infelizmente, não há referência quanto à organização social, política e aos aspectos cotidianos dos Pataxós. Porém, por pertencerem ao tronco Jê, devem assemelhar-se, nesses aspectos, aos demais grupos.

Cerimônias, Ciclo Vital e Crenças

Para eles, os mortos se vingavam. Acreditavam, ainda, que as fatalidades eram ações dos espíritos que retornavam à Terra. Porém, esse retorno era privilégio somente dos homens e só poderia ocorrer quando solicitado por um amigo ou parente no momento do ato sexual. Talvez, por temerem a morte ou o desconhecido, os Pataxós desejassem ardentemente essa volta, tanto que essa era uma das principais recomendações.

Casamento

Conforme relatos de alguns dos índios mais velhos registrados por Maria Rosário de Carvalho na aldeia de Barra Velha, na década de 1970:

“Antigamente, casava primo com primo pra não acabar a nação, agora é que modificou. [...] Eles cortavam pau, uma tora de pau... se o rapaz guentasse pegar aquela tora de pau, tava bom de casar. Se a moça também guentasse suspender, tava boa de casar. Se num guentasse, num tava bom de casar ainda. O casamento era com um parente, com primo... fora não, tudo era parente.”

A prática era entendida como um pré-requisito para a realização do casamento, à medida que testava a capacidade física dos pretendentes em prover as necessidades mútuas em situações de risco:

“Quando um adoecesse pela mata, uma dor ou sentido de um bicho, botava aquele homem nas costas e vinha com ele pra rancharia. Se ela adoecesse também pelas matas, ele tinha de trazer ela nas costas. Pois tinha de suspender o pau.”

Em Coroa Vermelha, é comum ouvir-se relatos de que, em tempos passados, quando um rapaz se interessava por uma moça, atirava-lhe uma pedrinha. Em um novo encontro, se a moça desejasse corresponder ao cortejo, retribuía, atirando-lhe outra pedrinha. Durante algum tempo, os enamorados prosseguiam com o jogo de pedrinhas, até que o rapaz lançasse uma flor, como sinal de pedido de casamento. Esse ato era seguido de uma conversa entre o casal e o cacique, que se dirigia aos pais da moça para formalizar a união.

O homem interessado pedia a moça em casamento ao seu pai, marcava o dia para “juntar”, geralmente no sábado à noite, “cantava, fazia aquela roda”. Ademais, para que houvesse a união consensual, o rapaz deveria dispor de alguma fonte material que assegurasse a reprodução do casal e da futura prole: “tendo aonde eles comer, casava”, e um abrigo – kijemi – separado das famílias de origem.

Os “casamentos de antigamente” costumavam ser realizados em idade tenra. Inúmeras mulheres diziam, nos anos 1970, ter-se casado “modernas/pequenas”. De acordo com essa expressão, era o marido quem as “criava”: “Ele já era homem de mulher e eu menina. Eu era menina, mas tinha corpo.” Em situações em que rumores eram suscitados por certas relações afetivas – “o pessoal falava que ele tinha bolido com aquela moça” – a expectativa de todos era de que os envolvidos passassem a viver juntos. O intercurso sexual antes da união consensual era caracterizado como roubo, sendo frequentes os comentários sobre “roubos” entre as aldeias.

Atualmente, a prática de carregar a tora tem sido recuperada em cerimônias realizadas na Reserva da Jaqueira, na Aldeia Coroa Vermelha. Assim, alguns casamentos religiosos, tanto os contraídos na Igreja Católica quanto nas inúmeras igrejas evangélicas estabelecidas no entorno da TI, são sucedidos pelo ritual indígena, em uma grande festa que atrai índios e não índios. Além de carregar o peso equivalente ao da noiva, o noivo deve mostrar habilidades com o arco e a flecha. Após essas provas de resistência, acompanhadas com entusiasmo pela assistência, o cacique conduz uma cerimônia na língua pataxó, o Patxohã.

Ritual do Awê

O ritual do Awê é o único considerado “coisa dos antigos”. É algo que sempre existiu e que nem os avós dos velhos sabiam dizer quando começou [...]. Parece que, quando se fazia um Awê antigamente, era uma única música/dança o tempo todo. Mas “fazer um Awê” é uma expressão que hoje se refere a contextos diferentes de festas [...] engloba um conjunto bem variado de coreografias, cada qual com um sentido determinado.

O Awê requer cauim e, eventualmente, aluá, uma bebida fermentada de grãos de milho moídos ou cascas de frutas, como o abacaxi, entre outras.

Pataxó é água da chuva batendo na terra, nas pedras, e indo embora para o rio e o mar.” Kanátyo Pataxó, Txopai e Itôhâ, 1997

Situação Atual

Hoje, a maioria dos Pataxós vive nas aldeias localizadas no sul e extremo sul da Bahia, bem como em Minas Gerais. Nelas, sua cultura é ensinada nas escolas do sistema de educação escolar indígena, visando atender às necessidades educacionais dos povos residentes. Há professores de língua pataxó, com a tarefa de transmitir às crianças e jovens o legado de sua língua materna. Os jovens aprendem o Patxohã e rituais “dos antigos”, como o Awê, com suas músicas e danças. Em comemorações na aldeia, eles sociabilizam a cultura entre si, tornando possível a comunicação em sua língua originária.

No caso da aldeia de Coroa Vermelha, que possui a maior de todas as escolas Pataxó, o Patxohã tornou-se disciplina do ensino fundamental em 2003 e do ensino médio em 2007.

Há evidências de que a aldeia de Barra Velha, situada em terras ancestrais dos Pataxós e em processo de demarcação, exista há quase dois séculos e meio, desde 1767. Apesar de todo o reconhecimento legal, foi ocupada por grileiros e fazendeiros, sendo atualmente alvo de um movimento pela retomada integral por parte dos Pataxó, que enfrentam ocupantes ilegais responsáveis por assassinatos e perseguições às lideranças indígenas.

Dados do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI)/FUNASA registram, para 2010, 11.436 habitantes (sendo 5.839 homens e 5.597 mulheres), distribuídos pelas aldeias: Barra Velha, Aldeia Velha, Boca da Mata, Meio da Mata e Imbiriba, localizadas em Porto Seguro; Pé do Monte, Trevo do Parque, Guaxuma, Corumbauzinho e Aldeia Nova, estabelecidas em Itamaraju; Coroa Vermelha e Mata Medonha, em Santa Cruz de Cabrália; e, por fim, Águas Belas, Craveiro, Tauá, Tibá, Córrego do Ouro, Cahy e Alegria Nova, no Prado, totalizando 19 aldeias.

Fonte: Baseado no texto da Série Memória Conquistense nº 5, de Edinalva Padre Aguiar, como autora e organizadora da edição, com acréscimos realizados a partir do site do Instituto Socioambiental.

Por outro lado, a existência do Toré entre os Pataxó sempre foi negada: “O Toré é do norte, não é nosso”. Alguns, a exemplo do pajé Manoel Santana, reagem muito negativamente à possibilidade de admissão dessa prática, sob o argumento de que “não pode copiar isso aí, não, que não é nosso, quando o pessoal do norte chegar, nós vamos passar vergonha e não pode cantar isso lá. Cada um representa o que é seu. Representar o que é dos outros?”

Os rituais indígenas, no contexto etnográfico do Nordeste, têm um forte acento sobre seu caráter privado, sob a forma do “segredo”. É comum, pois, a referência a um Toré passível de ser compartilhado com assistentes não indígenas, e um outro, privado, cuja participação constitui uma prerrogativa exclusiva dos índios. O Awê dos Pataxó, estabelecidos no extremo sul baiano, parece enfatizar a expressão pública, ao contrário do que tem sido observado em relação ao Toré, considerado por eles como sendo “dos índios do Nordeste, mais lá para cima”. Sandro Campos Neves observa, contudo, que o Awê em Coroa Vermelha é apresentado tanto no contexto público quanto em contextos íntimos e exclusivos, tais como em comemorações de retomada de terras ou celebrações na Reserva da Jaqueira.

Ritual Awê realizado no Shopping Indígena da Aldeia de Coroa Vermelha.

Foto: Sarah Siqueira de Miranda, 2006.

O Pataxó é uma língua do tronco Macro-Jê e da família linguística Maxakali. Os Pataxó habitavam a região compreendida entre os rios Cachoeira e Pardo, até a encosta do Planalto da Conquista. Eram seminômades, andavam em pequenos grupos e foram uma das últimas tribos dominadas pelos europeus na tentativa de ocupar o território. Eram chamados pelos Ymboré de “nampuruck”. Pintavam o corpo com traços geométricos negros e vermelhos, produzidos a partir de frutos, resinas de árvores ou óleos animais e vegetais. Acreditavam na volta dos mortos; entretanto, segundo a autora, esse retorno era privilégio apenas dos homens e só ocorria quando um amigo ou parente próximo assim o solicitasse no momento do ato sexual.

São poucos os relatos existentes sobre os Pataxós. Apesar disso, é possível conhecermos, em linhas gerais, seu modo de vida. O grupo linguístico dos Pataxó pertence ao tronco Macro-Jê. Eram nômades,

Pataxó Hãhãhãe na antiga Fazenda São Lucas. Foto: Franz Fluch, s/d

Referências:

?

?

?

?

?

?.

?

?

Memória Indígena de Vitória da Conquista e Região é uma plataforma de pesquisa e acervo dedicado à história, cultura e depoimentos dos povos Kamakã-Mongoió, Pataxó e Ymboré.

Termos e Condições

Políticas de Privacidade