A Conquista do Sertão da Ressaca

ARTIGO

A história da violenta ocupação do Sertão da Ressaca, impulsionada pela busca de ouro e expansão da pecuária, que subjugou as comunidades nativas.

Ao passar pelas terras do Sertão da Ressaca, em 1818, o príncipe austríaco Maximiliano de Wied-Neuwied, vindo da Inglaterra, entrou em contato com três grupos indígenas que habitavam a região: Mongoió, Ymboré (botocudo) e Pataxó. O regente europeu descreveu com riqueza de detalhes os aspectos físicos, os costumes e os modos de vida desses povos. Seus relatos tornaram-se fontes valiosas para o conhecimento sobre os antigos habitantes da região.

O olhar do príncipe era o de um estrangeiro europeu, para quem o “outro” surgia como figura exótica e, por vezes, estranha. Ainda assim, suas descrições — mesmo quando baseadas em estereótipos — evidenciam diferenças importantes entre as tribos indígenas. Embora compartilhassem um território comum, Mongoiós, Pataxós e Ymborés apresentavam distinções físicas, organizacionais e culturais, o que gerava um convívio nem sempre pacífico. Os conquistadores europeus, por sua vez, se aproveitaram dessas disputas internas para facilitar o povoamento do Sertão da Ressaca e fundar o Arraial da Conquista — futura Vila Imperial da Conquista e atual cidade de Vitória da Conquista.

Sobre o Arraial da Conquista, o príncipe escreveu:

“Arraial da Conquista, principal localidade do distrito, é quase tão importante como qualquer vila do litoral. Contam-se aí de trinta a quarenta casas baixas e uma igreja em construção. Os moradores são pobres: daí a razão por que os ricos proprietários das redondezas, as famílias do coronel João Gonçalves da Costa, o capitão-mor Miranda e alguns outros empreenderam a construção da igreja às suas expensas.”

A “pacificação” e o povoamento do território que viria a ser o Arraial da Conquista foram inicialmente realizados por João da Silva Guimarães, mestre de campo e bandeirante que iniciou, em meados do século XVIII, a ocupação territorial do sertão. A consolidação desse processo, porém, coube a João Gonçalves da Costa.

A história de Vitória da Conquista está profundamente marcada pela luta dos bandeirantes e colonizadores portugueses contra as comunidades indígenas nativas, num contexto de violência, imposição cultural e deslocamento forçado. Povos tradicionalmente rivais foram forçados a conviver nos aldeamentos, sob um sistema de negação de suas culturas e formas autônomas de organização.

A conquista e a incorporação econômica dos territórios indígenas foram realizadas em nome do Reino de Portugal e da cristandade. Os colonizadores viam a terra — e a população nativa — como parte do espólio conquistado, podendo ser usados como mão de obra compulsória, escravizados ou integrados à “civilização” cristã mediante a doutrinação religiosa e a imposição de costumes europeus.

A historiadora Maria Hilda Baqueiro Paraíso, uma das principais estudiosas da temática indígena no Brasil, ao abordar os combates contra os grupos indígenas do centro-sul baiano (mongóis, pataxós e aimorés), destacou o caráter violento dessas incursões. Destacou também a figura de João Gonçalves da Costa como um personagem “destemido e violento”, que “utilizava táticas desleais durante os combates, o que certamente foi fundamental para alcançar suas pretensões; ele conseguiu acumular vitórias durante sua trajetória”.

Mesmo com a destruição violenta das comunidades indígenas, a memória construída sobre o fundador de Vitória da Conquista é, em geral, positiva, como atestam relatos da imprensa local dos séculos XIX e XX, além de viajantes e cronistas como Augusto de Saint-Hilaire e o próprio Wied-Neuwied.

Entre os conflitos mais enfatizados pela historiografia local estão os que envolvem os Kamakã-Mongoió, alimentando um mito fundador da cidade. A memória coletiva guarda ainda hoje o marco da suposta “batalha final” entre os Mongoió e os colonos, na qual João Gonçalves da Costa teria recebido ajuda sobrenatural de Nossa Senhora das Vitórias, que o teria guiado durante o combate.

No entanto, pesquisas recentes vêm desconstruindo esse mito fundador, questionando a exaltação da heroicidade dos colonizadores e o apagamento dos povos originários. Esses estudos apontam para interpretações mais críticas, que resgatam a complexidade histórica da conquista e ocupação da região. A destruição das comunidades indígenas do Sertão da Ressaca não se deu em uma única batalha decisiva, mas sim por meio de um processo lento e contínuo, marcado por múltiplos interesses — sobretudo dos colonos interessados nas terras — e pela resistência dos indígenas em manter seus territórios e modos de vida.

Os antigos habitantes da região — Kamakã-Mongoió, Ymborés e Pataxós — foram, em grande parte, dizimados. Os sobreviventes hoje se encontram em terras indígenas legalmente reconhecidas após a Constituição de 1988, localizadas no sul da Bahia, em Minas Gerais e no Espírito Santo. No entanto, é certo que muitos descendentes desses povos continuam residindo em Vitória da Conquista e em seu entorno rural, compondo parte da memória viva que este site busca resgatar.

A chegada dos portugueses ao Brasil, a partir de 1500, modificou diretamente os modos de vida das comunidades indígenas que habitavam originariamente estas terras. É sabido que os primeiros contatos se pautaram no ritmo do escambo — a troca direta de presentes e materiais de baixo valor — como forma de aproximação dos europeus junto aos habitantes nativos e, ao mesmo tempo, de início do processo de povoamento, com a exploração territorial voltada para a política agroexportadora. A intensificação dos conflitos entre povos nativos e colonizadores foi inevitável. A tentativa de conquista e exploração das terras pelos portugueses provocou resistência e lutas por parte dos indígenas pela manutenção de seus territórios.

Na região de Vitória da Conquista não foi diferente do restante do país. Os processos que transformaram as antigas relações sociais e destruíram as comunidades indígenas que habitavam o Sertão da Ressaca seguiram o mesmo padrão aplicado em outras regiões da colônia. A conquista dessa área pelos portugueses resultou da busca por ouro, da expansão da pecuária e do interesse pelo povoamento das terras, articulando-se com o desejo de abrir caminhos entre o litoral e o sertão e promover a subjugação da população nativa, seja por aprisionamento ou assimilação forçada ao modelo de trabalho imposto pelos conquistadores.

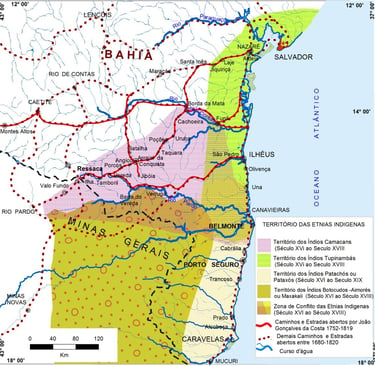

Localização dos grupos indígenas na antiga região do Sertão da Ressaca

Referências:

AGUIAR. Edinalva Padre. (org) Revista Memória Conquistense edição nº 5: “Ymboré, Pataxó, Kamakã: A presença indígena no Planalto da Conquista”, (2000) produzida pelo Museu Regional, a partir dos escritos de Edinalva Padre Aguiar, Antonieta Miguel e Ruy Hermann Medeiros.

ISA-INSTITUTO SÓCIO AMBIENTAL -

https://pib.socioambiental.org/pt/P%C3%A1gina_principal

NEWIED. Maximiliano Wied “Viagem ao Brasil” do Príncipe Maximiliano Wied Newied (1815-1817)

OLIVEIRA. Renata Ferreira de (2020), “Índios Paneleiros do Planalto da Conquista: do massacre e o (quase) extermínio aos dias atuais” (2020)

OLIVEIRA. Renata Ferreira de. Batalha: Memória e Identidade Indígena no Planalto da Conquista. Monografia de finalização de curso, UESB, Vitória da Conquista, 2009.

SPIX. Von MARTIUS. Von “Através da Bahia”: Terceira edição, 1938 Companhia Editora Nacional São Paulo - Rio - Recife - Porto Alegre

SOUSA. Maria Aparecida Silva de. “A Conquista do Sertão da Ressaca: povoamento e posse da terra no interior da Bahia”, (2001)

Memória Indígena de Vitória da Conquista e Região é uma plataforma de pesquisa e acervo dedicado à história, cultura e depoimentos dos povos Kamakã-Mongoió, Pataxó e Ymboré.

Termos e Condições

Políticas de Privacidade