Kamakã-Mongoió

ARTIGO

Povo seminômade do sudoeste baiano, conhecido por sua organização social, rituais como a corrida de toras e sua profunda ligação com a natureza.

A região, durante o período imperial, foi conquistada por João Gonçalves da Costa, que já havia adquirido notoriedade como aventureiro. Acompanhado de um bando de homens armados, aportou ali, declarou guerra aos primitivos habitantes do território, apossou-se de suas terras e fundou o Arraial da Conquista. Havia também famílias Kamakã em Barra da Vereda, no Riacho da Ressaca — campos gerais que se estendiam até o rio São Francisco e faziam fronteira com o sertão da Bahia, onde a criação de gado era a principal atividade. Eles trabalhavam ali assalariados, sobretudo na derrubada de matas ou na caça na floresta. A maioria havia sido batizada e alguns ostentavam uma cruz vermelha, pintada com urucum, na testa. O comércio entre Minas e Bahia transitava por diferentes caminhos nessa área.

Sua forma de falar e se comunicar levou Spix & Martius à seguinte observação:

“Os sons nasais e guturais são muito comuns na linguagem dos Camacans... Às vezes, as palavras, compridas e ligadas entre si, adquirem imprecisão esquisita na acentuação, surgindo o som, por assim dizer, do interior do peito, ficando, porém, abafado na boca. Dizem que a língua, embora pobre e acanhada, é muito enérgica. Com as poucas palavras que possuem, os Camacans foram parcimoniosos; depois, ao penetrarmos em suas cabanas, desejávamos informações sobre os diversos utensílios de seu pobre lar.”

(Spix & Martius, 1938, p. 202)

Eram um dos principais grupos da região, conhecidos por sua resistência à colonização. Seu território apresentava vegetação de transição entre a caatinga e a mata atlântica, o que influenciava seu modo de vida e suas práticas de subsistência. Viviam em aldeias organizadas, com estrutura social baseada em laços familiares e comunitários. Tinham organização por clãs ou grupos familiares seminomades, deslocando-se conforme a disponibilidade de recursos naturais. Praticavam caça, pesca e coleta, além de um cultivo incipiente de plantas como milho e mandioca. Utilizavam técnicas de manejo adaptadas ao ambiente do sertão e das serras, demonstrando profundo conhecimento do território.

Pouco se sabe sobre suas práticas religiosas, mas, como outros povos Macro-Jê, provavelmente tinham rituais ligados à natureza e aos espíritos. Usavam adornos corporais como colares e braceletes, além de pinturas ritualísticas, comuns entre os povos indígenas da região.

“Esses índios enterram indistintamente os cadáveres das crianças em qualquer lugar; porém, os de adultos são sepultados na mata e, às vezes, de cócoras, segundo nos informaram. A sepultura é coberta com muitas folhas de palmeira e, de vez em quando, os índios colocam carne fresca por cima. Quando a carne é comida por algum animal ou desaparece por outros motivos, acreditam que agradou ao morto e evitam, por muito tempo, o uso daquela qualidade de caça. Este hábito, difundido na maior parte das tribos selvagens, pode confirmar...”

(Spix & Martius, 1938, p. 201).

Tinham uma série de ritos de passagem, como a furação das orelhas e a nominação das crianças. O maior rito era a corrida de toras — condição primordial para que o homem Kamakã pudesse se casar. Conferiam grande poder às forças da natureza, especialmente ao Sol, e possuíam diversos instrumentos de cura: fumaça de tabaco soprada nos doentes, longos cânticos, infusões e emplastros de ervas.

Os índios Camacans, do sexo masculino, atingiam a puberdade aos quinze ou dezesseis anos, mas só mais tarde costumavam tomar mulher, a quem vigiavam com muito ciúme e castigavam cruelmente em caso de infidelidade conjugal. Diversos pretendentes a uma noiva decidiam a contenda por meio de prova: venceria quem alcançasse maior distância correndo e carregando um toro de madeira, pesando oito ou nove arrobas.

“Os Camacans, especialmente as mulheres, preparam a cor vermelha com sementes de urucum (Bixa orellana L.), triturando-as em água fria até precipitar o tegumento colorido. Reduzem essa substância a pedaços quadrados, que secam ao sol, e utilizam-na como tinta cosmética, depois de moê-la e misturá-la a óleo de rícino ou a gordura animal.”

(Spix & Martius, 1938, p. 203).

Para os Kamakã, o Sol era um gênio maléfico que se nutria dos homens: foi ele quem introduziu a morte no mundo. Ao descer à terra, a cada dia, saciava-se durante a noite daqueles enterrados durante o dia. Por isso, ao fazer grandes plantações, os Kamakã queimavam apenas um pequeno aceiro por vez. A fumaça incomodava o Sol, que ficava vermelho de cólera quando havia fogo; queimando-se pouco a pouco, produziam menos fumaça e o irritavam menos.

A Lua, ao contrário, era considerada uma divindade benfazeja. Indicava aos Kamakã o melhor período para plantar — na lua nova, quando surgia a oeste, assim que o Sol se punha. Também lhes informava sobre o início das chuvas e tempestades e os guiava nas celebrações festivas: a cada cinco anos, realizavam festejos que duravam um ano, nos quais se celebravam casamentos. (Fonte: https://pib.socioambiental.org/pt/).

Nimuendajú (1928) coletou 24 relatos junto aos Kamakã, mostrando a riqueza de seus saberes. Dentre eles já estão publicados: mitos do Sol e da Lua; preás e caratingas; enchente; enfeite do pica-pau; roubo das flechas; lua na caverna; eclipses e incêndio mundial; a moça-estrela; o trovão; kecaxkwenyói; origem das mulheres; o homem que queria morrer; Wadyé; a mulher ressuscitada como onça; festa das almas de defuntos; o sagüi; o pica-pau e as kanondarátsi; o herói Korõ; o jaguar na festa dos índios; a mulher e o casal de jaguares; a onça teimosa; o homem entre as antas; a batalha das aves; os irmãos encantados; o viajante.

Os Kamakã foram um dos povos que mais resistiram à colonização portuguesa, participando de conflitos e guerras para defender seus territórios. Baseavam sua subsistência na caça, pesca, coleta e em práticas agrícolas rudimentares, cultivando milho e mandioca adaptados ao clima e ao solo da região.

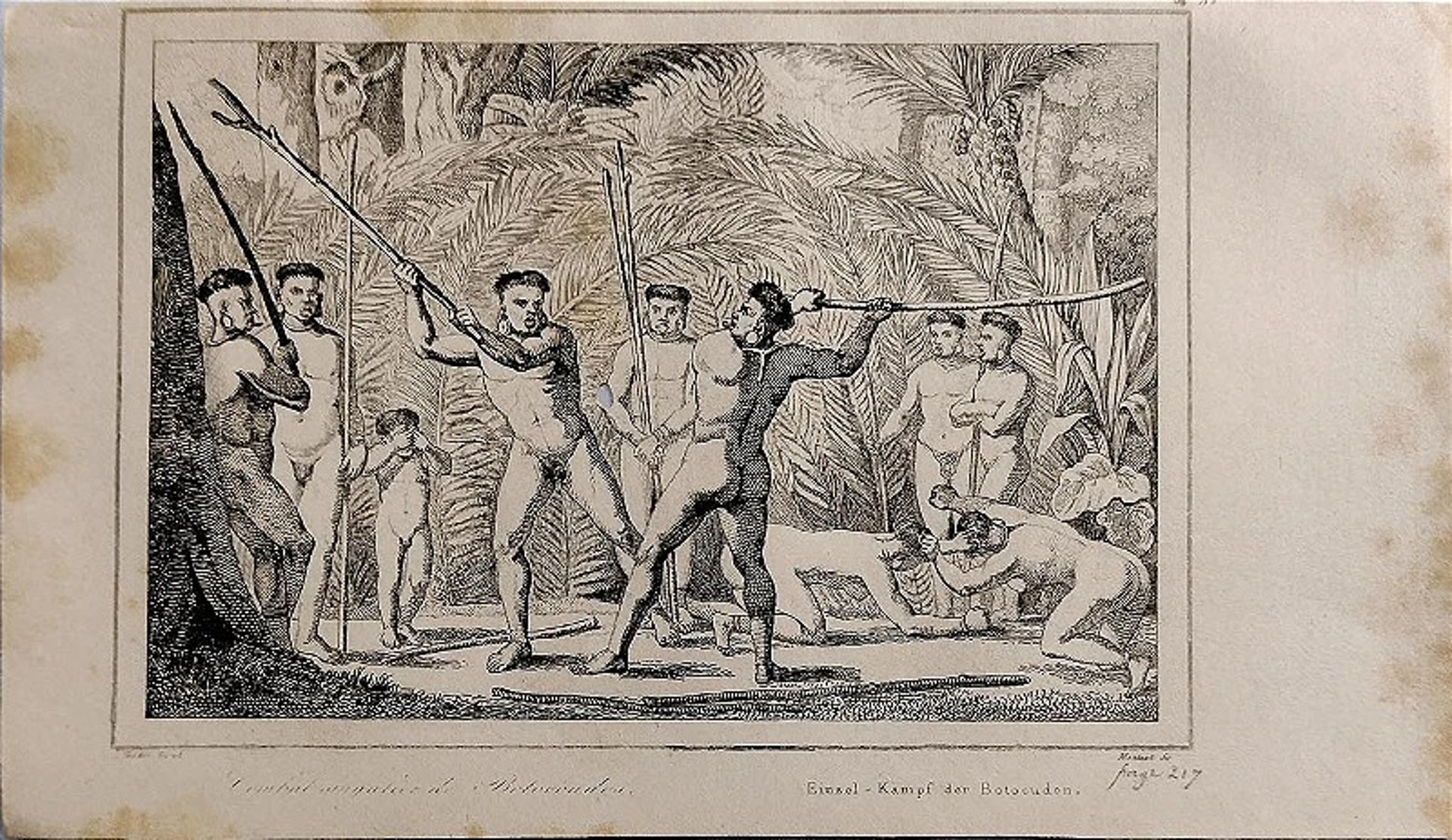

Para sua defesa, os Kamakã-Mongoió contavam com armamentos artesanais:

“As armas dos Camacans são arcos e flechas, que só na guerra costumam envenenar com extrato de uma trepadeira. Os arcos medem sete a oito pés de comprimento, têm sulco longitudinal na parte anterior e são feitos de madeira de baraúna. As flechas, de quatro pés, têm pontas simples ou em forma de arpão, conforme se destinam à caça grossa, pequena ou à guerra. Para pequenos pássaros, servem-se de flechas com cinco ou seis pontas. Uma vara polida de madeira avermelhada é, às vezes, entregue ao chefe — como bastão de comando.”

(Spix & Martius, 1938, p. 198).

Apesar de sua tenaz resistência, os Kamakã-Mongoió foram, entre os três principais grupos que habitaram o planalto da Conquista, aquele que mais se aproximou dos europeus, segundo relatos de viajantes, citando também seus principais inimigos entre os nativos:

“Desde o ano de 1806, quando o Coronel João Gonçalves da Costa conseguiu pacificá-los, são índios considerados amigos dos portugueses. O ódio mortal que reina entre eles e as tribos antropófagas dessas regiões — os Pataxó (Cutachos) e os Botocudos — aproximou-os dos portugueses, não obstante serem, como todos os índios, desconfiados e tímidos.” (Spix & Martius, 1938, p. 199).

A presença dos Kamakã-Mongoió em Vitória da Conquista é lembrada principalmente por estudos históricos e antropológicos. Sua resistência à colonização e sua relação com o território são parte essencial da formação cultural do sertão baiano. Infelizmente, muitos aspectos de sua cultura foram perdidos devido ao processo colonizador e à dispersão desses grupos ao longo dos séculos.

Com o avanço da colonização, muitos Kamakã foram deslocados, escravizados ou exterminados. Suas terras foram tomadas, e muitos morreram em conflitos ou devido a doenças trazidas pelos europeus. Apesar disso, seu legado persiste em pesquisas, museus e nas memórias coletivas de descendentes que reexistem por meio de seus saberes ancestrais.

A Série Memória Conquistense (Museu Regional da UESB, ed. nº 5, 2000), organizada por Edinalva Padre Aguiar, Antonieta Miguel e Ruy Hermann Medeiros, elenca aspectos da cultura Kamakã-Mongoió:

Meios de sobrevivência: Praticavam agricultura sistemática combinada com caça, pesca e coleta (veados, tatus, pássaros; frutos como coco-de-catolé e pequi; raízes; mel silvestre). Cultivavam mandioca, milho e outras plantas; produziam utensílios, cestarias e cerâmica, que trocavam com grupos vizinhos.

Divisão do trabalho: Baseada no gênero: homens caçavam (arco, flecha, armadilhas), pescavam (lanças, redes, anzóis rudimentares), derrubavam matas, plantavam e colhiam; construíam habitações, fabricavam armas e utensílios; defendiam a aldeia. Mulheres cuidavam da agricultura, coleta, preparo de alimentos, produção de cerâmica e cestaria, cuidado das crianças e da organização interna. Crianças aprendiam observando e participando de pequenas tarefas; idosos transmitiam conhecimentos, rituais e orientavam decisões. Havia cooperação coletiva, não rigidez na divisão.

Moradia, vestuário e utensílios: Segundo viajantes, em função de certo sedentarismo, viviam em grandes casas de 20 famílias; outros relatos indicam cabanas menores de madeira entrelaçada e barro. Dormiam em jirau coberto de pau-de-estopa, peles e folhas. Geralmente andavam nus ou com vestes mínimas — tangas de algodão, palha ou casca de árvore — e adornavam o corpo com penas, colares, enfeites de sementes, ossos e conchas. Pintavam-se com pigmentos naturais (urucum, jenipapo, tabatinga) extraídos de plantas; as mulheres preferiam vermelho com detalhes geométricos ao redor dos olhos e seios; os homens, linhas horizontais e verticais em preto. Com o contato missionário, alguns passaram a pintar uma cruz na testa. As tintas eram feitas de resinas de árvores, óleos de frutas e gorduras animais, secas ao sol e fixadas em óleo de rícino.

Voltando a Wied-Neuwied, em sua Viagem ao Brasil (1816–1817):

“Os pobres índios são tiranizados, tratados como escravos, mandados a trabalhar nas estradas e a derrubar das matas, forçados a levar mensagens a grande distância.”

Ele considerava “Mongoió” nome dado pelos portugueses ao povo que se autodenominava Camacã, recrutados para servir contra inimigos tapuias, atuando sem ou quase sem pagamento, daí sua propensão à liberdade e resistência aos opressores.

Foram os indígenas que mais se aproximaram dos portugueses, formando aliança que favoreceu a dominação territorial. Reconheciam-se por sua “boa índole” e pelo cultivo de bananas, batatas, inhames e favas, o que os tornava “dóceis e fáceis de reduzir” (Sousa, 2001, p. 86). Esse conhecimento agrícola ancestral é fundamental para entender a base alimentar indígena — como a mandioca, domesticada ao longo de milênios.

Aspectos culturais adicionais: Viviam em aldeias com moradias coletivas ou cabanas individuais; cultivavam batata-doce, feijão, caju, banana, milho, algodão, melancia, abacaxi e outras culturas, semeadas na estação das chuvas e colhidas no período seco. A divisão de trabalho lembrava a de outros povos brasileiros, conforme Darcy Ribeiro, que destaca a revolução agrícola indígena ao domesticar plantas como a mandioca, filtrando seus venenos e criando base alimentar.

Saberes e técnicas: Os Mongoiós mantinham tradições de pintura corporal, depilação, cortes de cabelo e indumentária em folhas trançadas; usavam colares de dentes de macaco, unhas de anta ou sementes grandes, e plumas cerimoniais. Depilavam corpo e rosto; o líder exibia tonsura circular, os demais usavam cabelos até o pescoço. As mulheres usavam saias de algodão e, após contato colonial, chita sobreposta. O nome kamakã (“cabeça rodilhada”) remete a essas feições culturais. Fabricavam cerâmica simples com argila cinzenta e praticavam um comércio regional de produtos artesanais, mel e ceras.

Relações sociais, festividades e rituais: Partos ocorriam na mata, auxiliados por anciãs em buracos escavados; mãe e filho banhavam-se no rio e retornavam à aldeia, onde a mãe retomava suas atividades. As gestantes pariam desde cerca de 12 anos, contribuindo para alto índice de natalidade. Após o nascimento, o pai descansava quinze dias em rede e cumpria dieta exclusiva de passarinhos, banindo mandioca e banana. Crianças recebiam atenção até os três ou quatro anos, depois ganhavam autonomia para plantar, colher e cozinhar. O casamento exigia permissão do chefe; se a noiva era de aldeia vizinha, iniciavam-se negociações. A festa incluía comidas fartas (milho, batata-doce, mamão) e exibição de cocares. As alianças matrimoniais uniam aldeias — cada tribo doava uma noiva em troca — e as separações eram comuns, com responsabilidade paterna garantida para sustento dos filhos.

Rituais funerários e espiritualidade: Chefes eram enterrados agachados na mata, com corpos pintados, em covas forradas de folhas de palmeira; plantavam-se algodoeiras e bananeiras junto ao túmulo, e ofereciam penas, armas, bebidas e utensílios. Acendiam fogueiras e estocavam carnes e frutas por uma lua (um ciclo lunar) — período de luto após o qual a viúva podia casar novamente. Se as oferendas desapareciam, acreditava-se que o morto as aceitara; caso contrário, ele voltaria sob forma de onça para atormentar os vivos. Para as mulheres e crianças, os rituais eram mais simples: o tamanho do vaso de oferendas indicava sexo e idade do morto. O corpo do Pagé era cremado, e o luto oficial incluía cantos ao nascer, ao meio-dia e ao pôr do sol. Após esse período, os ossos eram exumados, pintados, guardados em urna e novamente enterrados em vala rasa, acompanhados de festividades.

O início das chuvas era celebrado com festa e cauim; acreditava-se que os espíritos dos mortos se manifestavam e participavam da festa. Havia vários ritos de passagem — furação de orelhas, nomeação, primeira menstruação, morte —, sendo a corrida de toras o maior: troncos de madeira de um metro de comprimento e circunferência, carregados nas costas; grupos diferenciados por pintura corporal disputavam-se a posse da tora, seguidos de banhos de rio e festas à luz da lua.

As doenças eram atribuídas a forças da natureza, especialmente ao Sol, cujos raios feriam os corpos; tratamentos incluíam fumaça de tabaco soprada, cantos, infusões e emplastros de ervas. Caso o paciente não melhorasse, considerava-se culpa dele e era abandonado. Acreditavam também que espíritos podiam reencarnar em recém-nascidos, se desejado pela mãe; caso contrário, iam para uma cabana celestial farta de alimento.

Sua mitologia incluía dilúvios, ataques de jaguar durante eclipses lunares, casamento de humanos com estrelas e tribos de anões e comedores de piolho. Era frequente a dança em fila dupla: homens balançavam-se nos pés, apoiando braços nos ombros das mulheres, que respondiam em coro e batidas rítmicas no chão; chocalhos de cabaça e cordas com ossos de veado, anta e queixada acompanhavam o canto.

Percebe-se que a vida social Kamakã-Mongoió mesclava alegria e resistência, usando saberes e costumes para enfrentar doenças e mortes, mantendo vivas suas memórias coletivas e seus saberes indígenas até hoje, por meio dos descendentes que, mesmo misturados, reexistem e reafirmam sua identidade.

Indígena Kamakã-Mongoió Pintura de Jean Baptiste Debret

A denominação Mongoió (ou mungoyóz, segundo a Corografia Básica) foi dada pelos portugueses e se refere ao grupo pertencente ao tronco Macro-Jê, família Kamakã, relacionado a um subgrupo linguístico dos Mongoiós. Os Kamakã-Mongoió eram povos indígenas que habitavam a região do sudoeste da Bahia, incluindo áreas como o planalto da Conquista, antigo Sertão da Ressaca, onde hoje está localizado o município e território de identidade Vitória da Conquista.

De forma mais detalhada, segundo o príncipe Wied-Neuwied, o território dos Kamakã estendia-se do rio Cachoeira, ao sul — iniciando-se nas margens do córrego da Piabinha — até o rio Pardo; ao norte, alcançava além do rio das Contas, onde eles já teriam renunciado “à vida selvagem”. Entretanto, seriam, conforme sua classificação, mais “civilizados” que os Pataxó e os Botocudos, seus vizinhos, pois não viviam mais exclusivamente da caça e já cultivavam plantas para subsistência.

Ainda de acordo com Max von Wied-Neuwied (dados disponíveis em https://pib.socioambiental.org/), tanto no Catolé como no Verruga (rios da região de Vitória da Conquista, ambos afluentes do Pardo) habitavam Kamakã-Mongoiós. Eles viviam a maior parte do tempo nus, pintados com urucum e jenipapo, e usavam colares de sementes grandes em volta dos pescoços.

Referências:

AGUIAR. Edinalva Padre. (org) Revista Memória Conquistense edição nº 5: “Ymboré, Pataxó, Kamakã: A presença indígena no Planalto da Conquista”, (2000) produzida pelo Museu Regional, a partir dos escritos de Edinalva Padre Aguiar, Antonieta Miguel e Ruy Hermann Medeiros.

ISA-INSTITUTO SÓCIO AMBIENTAL -

https://pib.socioambiental.org/pt/P%C3%A1gina_principal

NEWIED. Maximiliano Wied “Viagem ao Brasil” do Príncipe Maximiliano Wied Newied (1815-1817)

OLIVEIRA. Renata Ferreira de (2020), “Índios Paneleiros do Planalto da Conquista: do massacre e o (quase) extermínio aos dias atuais” (2020)

OLIVEIRA. Renata Ferreira de. Batalha: Memória e Identidade Indígena no Planalto da Conquista. Monografia de finalização de curso, UESB, Vitória da Conquista, 2009.

SPIX. Von MARTIUS. Von “Através da Bahia”: Terceira edição, 1938 Companhia Editora Nacional São Paulo - Rio - Recife - Porto Alegre

SOUSA. Maria Aparecida Silva de. “A Conquista do Sertão da Ressaca: povoamento e posse da terra no interior da Bahia”, (2001)

Memória Indígena de Vitória da Conquista e Região é uma plataforma de pesquisa e acervo dedicado à história, cultura e depoimentos dos povos Kamakã-Mongoió, Pataxó e Ymboré.

Termos e Condições

Políticas de Privacidade