A Ocupação do Antigo Sertão da Ressaca

VITÓRIA DA CONQUISTADESTAQUE

10/25/20226 min ler

A ocupação do antigo Sertão da Ressaca

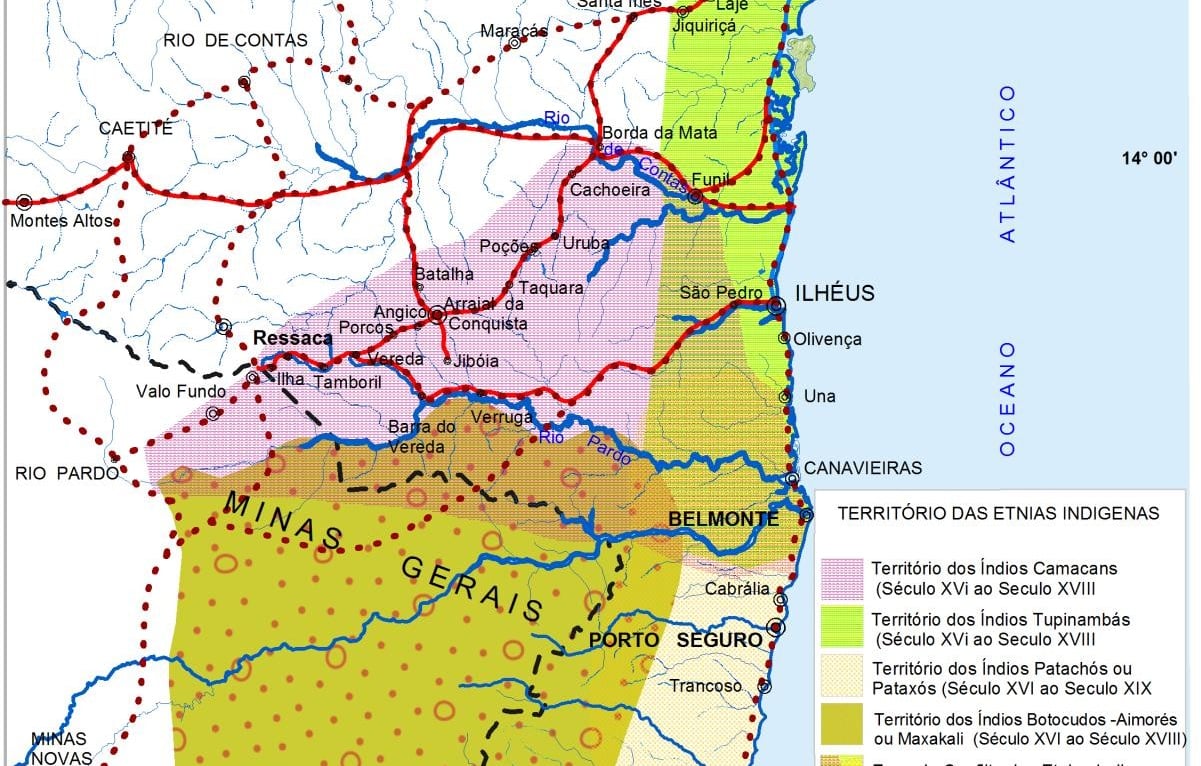

A chegada dos portugueses ao Brasil a partir de 1500 modificou diretamente os modos de vida das comunidades indígenas que habitavam originariamente essas terras. É sabido que os primeiros contatos foram pautados no ritmo do escambo, a troca direta de presentes e materiais de baixo valor como forma de aproximação dos europeus junto aos residentes nativos e ao mesmo tempo no estabelecimento do povoamento das terras, realizando sua exploração com base na política agroexportadora quando os conflitos entre os povos nativos e os colonizadores se acirraram. A busca da conquista e exploração das terras pelos portugueses desencadeou a resistência e luta pela manutenção dos territórios pelos indígenas.

Na região de Conquista não foi diferente do restante do país. Os processos que transformaram as antigas relações sociais entre os nativos e destruíram comunidades nativas que habitaram o Sertão da Ressaca foi o mesmo já utilizado contra esses povos em outras regiões da colônia. A conquista, pelos portugueses, da região de Conquista foi o resultado de um processo em que se vislumbra à busca de ouro e a à expansão da pecuária, bem como o povoamento dessas terras, possibilitando a formação de um caminho entre o litoral e o sertão e o aprisionamento e/ou “conquista” da população nativa com fins de assimilação para o trabalho segundo os ditames dos conquistadores europeus.

Ao passar pelas terras do Sertão de Ressaca, em 1818, o príncipe austríaco Maximiliano Wied Newied vindo da Inglaterra, entra em contato com as três tribos indígenas que habitavam a região: Mongoió, Ymboré (Botocudo) e Pataxó. O regente austríaco faz uma descrição detalhada destes habitantes quanto ao seu tipo físico, sua maneira de viver, seus costumes. Seus relatos se tornam importantes fontes para o levantamento dos modos de vida dos antigos habitantes da região.

O olhar do príncipe é o de um estrangeiro, um europeu em que o outro assume formas estranhas, e por vezes exóticas, mas parece inegável que sua descrição, apenas salientando os caracteres fisionômicos, estabelece diferenças importantes entre as tribos indígenas. Mongoió, Pataxó e Ymborés apesar de ocuparem um espaço comum mantinham diferenças físicas, de organização e de costumes que produziam um convívio marcado por conflitos, que foram muito bem aproveitados pelos conquistadores brancos no processo de povoamento do Sertão da Ressaca e fundação do Arraial da Conquista, futura Vila Imperial da Conquista atual cidade de Vitória da Conquista.

ESPECIFICAMENTE SOBRE CONQUISTA DAQUELE TEMPO, O PRÍNCIPE ESCREVEU SUA IMPRESSÃO:

“Arraial da Conquista, principal localidade do distrito, é quase tão importante como qualquer vila do litoral. Contam-se aí de trinta a quarenta casas baixas e uma igreja em construção. Os moradores são pobres: daí a razão por que os ricos proprietários das redondezas, as famílias do coronel João Gonçalves da Costa, o capitão-mor Miranda e alguns outros empreenderam a construção da igreja às suas expensas”

A “pacificação” e povoamento do território que se chamaria Arraial da Conquista, inicialmente realizados pelo mestre de campo João da Silva Guimarães, bandeirante responsável pela ocupação territorial do sertão, iniciada em meados do século XVIII, foi consolidada por João Gonçalves da Costa.

A história do município de Vitória da Conquista está marcada pela luta dos bandeirantes e colonizadores portugueses contra as comunidades indígenas nativas, em um contexto marcado pela violência, pela imposição da cultura do colonizador e a migração forçada dessas comunidade que tiveram que conviver forçosamente juntas, mesmo sendo inimigas, no aldeamento dos índios sobreviventes num sistema de violação de sua cultura e organização.

Os povos indígenas eram vistos como obstáculos à consolidação do projeto de conquista e incorporação econômica. Os colonizadores quando realizavam a ocupação dos territórios indígenas o faziam, em nome do Reino de Portugal e de Deus portanto a serviço da cristandade e da civilização e que a população que ali habitava também era parte do espólio que a eles cabia podendo ser usados como mão-de-obra compulsória, com a escravidão ou deslocados para os aldeamentos, como integrados na “civilização” branca através do cristianismo e aceitação de valores e costumes dos conquistadores europeus.

A autora Maria Hilda Baqueiro Paraíso, uma das principais historiadoras da temática indígena do Brasil ao explicar sobre os vários combates aos grupos indígenas que habitavam a região centro-sul da Bahia, mongoiós, pataxós e aimorés, destacou o caráter violento dessas incursões, com ênfase para a figura de João Gonçalves da Costa como “destemido e violento que “utilizando táticas desleais durante os combates, o que, certamente foram fundamentais para alcançar suas pretensões, ele conseguiu acumular vitórias durante a sua trajetória”

Mesmo com a violenta destruição das comunidades indígenas residentes, a visão construída sobre o fundador de Vitória da Conquista, o capitão-mor João Gonçalves da Costa, é significativamente positiva, como mostra a imprensa local nos séculos XIX e XX além do depoimento de viajantes e cronistas como. Augusto de Saint Hilaire e o príncipe Maximiliano de Wied-Newied.

No contexto das disputas pela ocupação do território onde se originou a Cidade de Vitória da Conquista, os conflitos com os Kamakã-Mongoió são os mais abordados pela historiografia local, que alimentou a mitológica fundação de Vitória da Conquista. O mito que fundamenta a gênese da Cidade encontra-se vivo ainda hoje no imaginário popular. A memória local refere-se, sobretudo, ao marco que é a batalha final entre os Mongoió e os colonos, na qual João Gonçalves da Costa teria, inclusive, recebido ajuda de Nossa Senhora das Vitórias, que o teria apoiado ainda em combate.

Trabalhos e pesquisas realizados nos últimos anos têm combatido esse mito fundador, baseado na heroicidade dos colonizadores e desprezo pelos povos originários. Apontam para outras interpretações como contraponto e possibilidade de reconstrução da história da cidade e da região. A conquista e consequente (des)povoamento do Sertão da Ressaca e a destruição das comunidades indígenas, diferente do que foi difundido ao longo do tempo, não resultaram de uma única e decisiva batalha os indígenas e os bandeirantes, foi sim fruto de um processo lento que envolveu diversos interesses , especialmente de colonos, sedentos de terras e Indígenas, que lutavam pela permanência do seu território e cultura.

Os antigos habitantes de Vitória da Conquista Kamakã-Mongoió, Ymborés e Pataxós é certo foram em grande parte dizimados e os sobreviventes estão nas terras indígenas conquistadas legalmente após a Constituição de 1988, localizadas no Sul da Bahia, em Minas Gerais e no Espírito Santo. Mas também é certo que muitos descendentes desses povos residem na cidade e no meio rural.

Enquanto isso, no Sudoeste e Médio Sudoeste do estado, no vale do Rio Pardo, grupos dos Kamakã - Mongoió originários dos antigos aldeamentos missionários ali existentes, se reorganizam e retomam, juntamente com grupos de Imboré (Botocudo) e de Tupinambá, uma parcela do território do antigo aldeamento do Cachimbo, no atual município de Ribeirão do Largo; outros grupos de Kamakã-Mongoió também se organizam a partir dos próprios núcleos urbanos de Itapetinga , antiga aldeia do Catolé , Caatiba e Vitória da Conquista.

Especificamente em Vitória da Conquista os indígenas auto identificados como Kamakã - Mongoió residem de forma dispersa em vários bairros e de forma mais concentrada em Ribeirão dos Paneleiros no povoado da Batalha, palco de antigos conflitos entre colonizadores e indígenas. Essa descoberta recente foi possível a partir da dissertação de mestrado “Índios Paneleiros do Planalto da Conquista”, de Renata Oliveira que colheu diversos depoimentos de moradores daquele local em que resgataram a memória e vivências de parentes que já não estão mais vivos e demonstrando que naquele local e proximidades , os sobreviventes dos conflitos se esconderam e conseguiram formar e manter suas famílias , conquistando uma significativa descendência que ali reside.

Nessa mesma pesquisa Renata Ferreira chega a conclusões importantes sobre o transito dos indígenas Kamakã-Mongoió pelos aldeamentos de Cachimbo e Verruga, criados e administrados inicialmente pelos capitães-mores da conquista do Sertão da Ressaca, João Gonçalves da Costa e o seu filho Antônio Dias de Miranda, demonstrando que após a conquista do Sertão da Ressaca os descendentes indígenas tenham permanecido no local e transitavam constantemente por áreas próximas em busca de trabalho, inclusive em fazendas situadas nos antigos aldeamentos.

Related Stories

Memória Indígena de Vitória da Conquista e Região é uma plataforma de pesquisa e acervo dedicado à história, cultura e depoimentos dos povos Kamakã-Mongoió, Pataxó e Ymboré.

Termos e Condições

Políticas de Privacidade